Сегодня в гостях у Движения «ГОРН» ученый-геолог, имя которого уже мелькало в тех или иных заметках о подземных богатствах Горнозаводского района, — Сергей Борисович Суслов, один из крупнейших знатоков местной геологии. Мы попросили Сергея Борисовича рассказать о том, что таит в себе земля у нас под ногами. Ответы были даны обстоятельные, подробные и очень интересные. Мы услышали любопытные предположения. Узнали поразительные факты, которые не встретить в популярных книжках. И наконец, мы прояснили и уточнили для себя массу вещей, о которых у нас, признаться, сложилось неверное представление. А вот об алмазах поговорили совсем мало, но ведь на них свет клином не сошелся, и мы надеемся, что читатель нам это упущение простит.

ГОРН: Добрый день, Сергей Борисович! Заранее извиняемся за несколько дилетантские вопросы, но надеемся, что возможность популяризировать геологию Вас порадует. Всякий дилетант начинает беседу с чего-то особенно броского, примечательного. В частности, с золота. Одним из важнейших объектов Ваших исследований является Промысловский рудно-россыпной узел. Давно ли Вы занимаетесь промысловским золотом?

Суслов С.Б.: Большую часть жизни (с начала 1979 года, после приезда из Красноярска) я занимался геологической съемкой, т.е. составлением геологических карт, объяснительных записок к ним, изучением пород и т.п. В состав геологосъемочных работ входит как обязательный элемент проведение общих поисков на все виды полезных ископаемых на изучаемой территории. В дальнейшем по нашим рекомендациям проводились поисково-разведочные работы, в частности на золото и хромиты. Эти работы по территории нашей деятельности (зона контакта отложений западного и восточного склона Урала от истоков р.Усьва до среднего течения р.Серебрянка) проводила Промысловская геолого-поисковая партия (ныне «Горнозаводскгеология»).

Промысловскими геологами разведаны все известные в Горнозаводском районе россыпные месторождения золота (веховья р.Вильва, р.р. Средняя Северная Рассоха, Полуденка, Бол.Именная, Северная-Тискос, Кырма, Бол.и Мал. Шалдинка и др.). Разведана Верхне-Койвинская золото-платиновая россыпь, проведены работы на Кварцевогорском проявлении рудного золота, а также в бассейнах р.р. Койва, Усьва, Бисер, Волья, Серебрянка и др. Здесь следует особо отметить промысловских геологов, внесших наибольший вклад в изучение золотоносности: Я.Ш. Брянского, М.Е. Курманаевского, А.Б. Балташева, М.И. Брюховой, С.Б. Прозоровского.

ГОРН: Здесь нужно напомнить читателям сайта, что заниматься какими-либо минеральными ресурсами вовсе не означает игнорировать окружающую породу. Она-то как раз особенно информативна для геолога. Если грубо упростить, то геолог поначалу судит о месторождении по «каменной одежке». При изучении уральского золота какие комплексы пород и минералов служат той самой «каменной одежкой», которая рассказывает Вам о месторождении?

Суслов С.Б.: По последним данным, большинство золоторудных объектов, относятся к золоторудной кварцевой рудной формации, а в Безгодовско-Пашийском районе – к золото-карбонат-сульфидной рудной формации. Кроме того, можно выделить объекты, относящиеся к золоторудной малосульфидной формации, связанные с дайками плагиоверлитов и эссекситов кусьинско-красновишерского комплекса, но размеры этих тел незначительны, а содержания золота составляют десятки, редко сотни мг/т. В особую группу следует выделить объекты, относящиеся к золотоносной черносланцевой рудной формации (отложения федотовской свиты позднего рифея и промысловской серии ордовика).

Кроме этого, в районе отмечена связь золота с магнетитовыми сланцами усьвинской свиты рифея и гематитизированными алевроаргиллитами керносской свиты венда, содержания в пределах 10–60мг/т. Косвенными признаками наличия рудных объектов является сильное окварцевание, метасоматическая проработка: карбонатизация, хлоритизация, альбитизация и др., наличие сульфидной минерализации и т.д. Но здесь стоит отметить, что наличие золота (я имею ввиду коренные объекты) должно быть подтверждено надежным анализом, а все другие признаки могут и не работать.

ГОРН: Можно попросить поподробнее рассказать о черных сланцах? Почему черносланцевые толщи вызывают у геологов большой интерес?

Суслов С.Б.: На долю золоторудных месторождений в углеродистых формациях приходится 10–12% мировых запасов золота. К этому типу относят месторождения: Ленского района – Сухой Лог, Артемовское, Копыловское, Чертово Корыто, Голец-Высочайший; Енисейского кряжа – Эльдорадо, Советское и др.; Юго-Восточной Якутии – Нежданинское; Чукотки – Майское; Западного Узбекистана – Мурунтау, Зармитан (Чармитан), Кокпатас; Урала – Кумакское; Северо-Восточного Казахстана (Калбы) – Бакырчик и др. За рубежом – месторождение Хоумстейк (США), Джуно (Аляска, США), Морру-Велью (Бразилия) и многие другие. В восточной части Русской платформы установлены рифей-вендские рифтовые и надрифтовые депрессии, ранне–среднепалеозойские пассивно-окраинные бассейны, среди которых наибольший интерес вызывает Предуральский окраинно-континентальный бассейн, характеризующийся повышенной углеродистостью и металлоносностью.

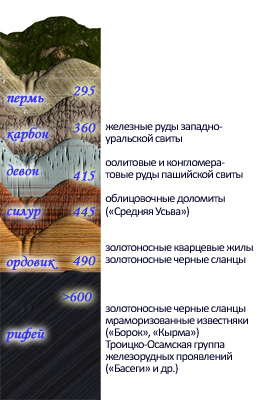

Упомянутые в интервью периоды земной истории, их датировка (млн. лет назад) и образовавшиеся в это время минеральные ресурсы района

По мнению Л.И. Гурской, кремнисто-терригенные комплексы внешнего шельфа и континентального склона, накапливающиеся в глубоководных условиях с широким проявлением турбидитового седиментогенеза, образуют мощные трансгрессивные толщи с большим количеством органического материала. При захоронении этого материала возникало значительное количество сероводорода, связывающегося с тяжелыми металлами в виде сульфидов. Многократные региональные процессы омоложения коры (с развитием гранитизации, метаморфизма и метасоматоза) приводят к регенерации руд, ранее созданных месторождений, мобилизации рудных элементов из подстилающих пород. Системы долгоживущих линиаментов определяют места наиболее вероятного размещения перспективных рудных полей, узлов и месторождений. Углеродсодержащие сланцы и алевроаргиллиты, развитые в пределах Горнозаводского района, отвечают всем региональным и локальным критериям прогнозирования, характеризующим золото-сульфидно-кварцевую черносланцевую формацию.

Черносланцевые толщи и их метасоматиты, по мнению многих исследователей, являются важнейшим резервом золото-платиноидного сырья России XXI века, это неисчерпаемые месторождения благородных металлов, т. к. их параметры в целом ряде докембрийских и фанерозойских провинций сопоставимы с крупнейшими геологическими телами. Будущее золото-платиновой промышленности именно за крупными коренными объектами, а таковые можно ожидать среди черносланцевых отложений, широко распространенных на территории Горнозаводского района. Все объекты других формационных типов отличаются незначительными размерами и низкими содержаниями.

Здесь следует предостеречь от эйфории, т.к. большинство определений с высокими содержаниями впоследствии не подтвердились. Это связано со сложностью лабораторных исследований благородных металлов, которые в настоящее время недостаточно надежны, т.к. благородные металлы находятся в очень тонкой размерности до наноуровня, а также в виде металлоорганических соединений и обычные методы определений не подходят. Из известных определений можно считать надежными только определения платины и палладия в граммовых содержаниях в бассейне р.Бол.Язь (левый приток р.Усьва).

ГОРН: Богатства Промыслов объясняются тем, что недра под поселком принадлежат к так называемой Сурьинско-Промысловской минерагенической зоне. Это огромное и долгоживущее тело в земной коре, которому насчитывается, если мы ничего не путаем, порядка 1,5 млрд. лет. Не могли бы Вы рассказать читателям, что представляют собой такие рудоконтролирующие структуры, как они образуются и как контролируют образование металлических руд?

Суслов С.Б.: Рудный узел — это обособленный участок сосредоточения рудных месторождений, отделенный от других участков безрудным пространством. Местная концентрация рудных месторождений в пределах рудного узла обусловливается особой геологической ситуацией, благоприятствующей рудообразованию, такой, как наличие интрузивных куполов, палеовулканов, пересечения крупных тектонических разломов, выходов литологически благоприятных для руды пород и пр. Рудные узлы объединяются в минерагенические зоны, протягивающиеся по простиранию структур на значительные расстояния.

Кварцевогорский рудный узел включает цепочку месторождений, протягивающихся на расстояние до 40 км (с юга на север): Кедровское, Хионинское, Елизаветинское, Кварцевая Гора. Последнее месторождение расположено в 7 км юго-восточнее пос.Промысла в пределах мощной тектонической зоны. Золотоносные кварцевые жилы – секущие по отношению к вмещающим сланцам колпаковской свиты, возраст которой определен как кембрий – ранний ордовик (как видим возраст вмещающих отложений составляет 480–520 млн. лет, а не 1,5 млрд. лет), возраст же самого оруденения значительно моложе. Месторождение Кварцевая Гора является источником россыпей, расположенных со всех сторон месторождения: р.р.Полуденка, Прогарочная, Северная-Тискос, Лобовка-Бол.Именная. Кварцевогорский рудный узел входит в состав Чувальской минерагенической зоны (некоторые исследователи выделяют Улсовско-Серебрянскую минерагеническую зону).

Термин Сурьинско-Промысловская зона обычно в последнее время не используется, т.к. разные исследователи понимают ее по-разному, хотя он должен соответствовать Чувальской зоне. Я не буду вдаваться в подробности, иначе это займет много места.

ГОРН: Простите, Сергей Борисович, а Вас в геологию привела, случаем, не романтика поиска золотых жил и россыпей?

Суслов С.Б.: Нет, в процессе геологической съемки мы занимаемся самыми разнообразными геологическими проблемами, в частности стратиграфией, магматическими образованиями.

ГОРН: Ладно, хватит о золоте! Думаем, что любопытство читателей удовлетворено. Скажите, месторождения каких еще полезных ископаемых Вам довелось искать или исследовать.

Суслов С.Б.: После развала геологической отрасли в начале 2000 годов, работал в основном в частных структурах: на поисках алмазов в районе р.Малая Порожная, на тематических работах по оценке платиноносности магматических комплексов, черносланцевых отложений и россыпей, на доразведке Верхне-Койвинской золото-платиновой россыпи, на поисках полиметаллического оруденения на Приполярном Урале, на поисках золота в корах выветривания и черносланцевых толщах, принимал участие в работах по оценке магматических комплексов как сырья для производства базальтового волокна.

ГОРН: Вас интересует исключительно геология полезных ископаемых или же Вы знакомитесь еще и с историей горного дела?

Суслов С.Б.: Как я уже отмечал, большую часть трудовой деятельности я занимался геологической съемкой, где приходилось заниматься всеми направлениями геологических исследований, в том числе и изучением фондовых и архивных материалов.

В частности, в архивных материалах сохранились сведения о добыче свинцовых руд в 1813–1814 гг., из «вновь отысканных серебросодержащих приисков в дачах Архангело-Пашийского княгини Голицыной завода», где есть указания о наличии вкрапленности свинцового блеска в известняке на левом берегу р. Вильвы. Вкрапленость была обнаружена в шурфе и в двух штольнях. К описи приложен план, из которого видно, что по правую сторону р. Вильва проводились значительные поисковые работы княгини Голицыной и Всеволожского в 1798 и 1813 гг., всего 69 выработок на площади примерно 3 км2. По архивным данным эксплуатация месторождения «Вильвенский прииск №5» велась одиннадцатью шахтами глубиной 12–19 м и штольнями. Руды представлены вкрапленниками и прожилками галенита в известняках. Содержание свинца в рудах от долей до 1%. Есть сведения, что в работах на Вильвенском прииске принимали участие пленные французы.

При обследовании этого участка В.И. Агашковым в 1953 г был обнаружен карьер 400×200 м глубиной 10 м, две штольни и три шахты. В отвалах штольни, в известняках кроме редкой рассеянной вкрапленности галенита, ничего обнаружить не удалось. Все эти выработки сохранились до настоящего времени. Выработанная часть карьера, как установлено нашими исследованиями, сложена алмазоносными образованиями и, возможно, карьер разрабатывался не столько для добычи галенита, сколько для нелегального извлечения алмазов еще до открытия первого алмаза на Урале в пос. Промысла в 1829 г.

ГОРН: Горнозаводский район знаменит многими видами полезных ископаемых. Но хорошо ли он изучен? Возможны ли здесь геологические открытия, большие или малые?

Суслов С.Б.: Да, в Горнозаводском районе известны многочисленные месторождения и проявления различных полезных ископаемых. Но промышленно-значимых объектов немного. К тому же горнодобывающие предприятия переживают сейчас не лучшие времена. Как Вы знаете, прекратил свою деятельность «Уралалмаз», не ведется добыча золота, остановлен ряд карьеров по добыче стройматериалов. Бизнес не спешит вкладывать деньги в разработку месторождений, возможная прибыль от которых может появиться лет через десять. Необходимо учитывать и высокую степень риска, когда затраты могут не окупиться.

Государство тоже не спешит вкладываться в геологическую отрасль: сейчас ведутся работы на отдельных листах масштаба 1:200 000, направленные в основном на сбор ранее известной информации и подготовку карт к изданию. В таких условиях ожидать открытий новых месторождений в ближайшее время не приходится.

Но потенциал у Горнозаводского района есть. Так в 70–80х годах, при проведении работ по геологическому доизучению масштаба 1: 50.000, проведенных едва ли на четверти площади района, обнаружены новые массивы магматических пород, с которыми возможно связаны некоторые ископаемые, выделен ряд объектов нуждающихся в проверке. Кроме того, площадь практически не изучена глубоким бурением. Не нужно исключать и разработку новых нетрадиционных типов сырья (про черносланцевые толщи сказано выше) и появление новых технологий, которые позволят отрабатывать ранее нерентабельные месторождения с низкими содержаниями.

ГОРН: В районе набирают популярность бренды «Пермский период» и «Пермское море». Отчасти это можно понять — геологическая система носит название нашего Края. И как-никак Р.И. Мурчисон (Мэрчисон) путешествовал вдоль Койвы, посетив Бисер и Промысла. И все-таки стоило бы в Горнозаводском краеведческом музее провести выставку «Девон-кормилец». Алмазы такатинской свиты, известняки для цементной промышленности и, наконец, железные руды, на которых выросли заводы Строгановых, — все эти сокровища относятся к девонской системе. Как геолог, можете объяснить нам, откуда такое изобилие? Что такое произошло в девоне, чего не случалось в карбоне или перми?

Суслов С.Б.: Действительно Р. Мэрчисон в 1841 году сплавлялся по Серебрянке и Чусовой до Усть-Койвы и изучал золотые прииски в Промыслах (в то время – с.Крестовоздвиженское), после этого последовали открытия россыпей в Калифорнии и Австралии, так что опыт разработки россыпей в Промыслах способствовал прогрессу и освоению новых территорий.

Что касается такатинской свиты: большинство геологов не связывают алмазоносность с такатинскими отложениями. В свое время эти отложения подвергались крупнообъемному опробованию во многих местах при отрицательных результатах. Известны только две достоверные находки алмазов: «Ишковский карьер» на Вишере и западнее устья р.Малая Порожная (правый приток р.Вильва). В обеих точках алмазы найдены в рыхлых отложениях, которые большинство исследователей в настоящее время относит к магматогенным флюидно-эксплозивным образованиям триас-юрского возраста. Кроме того, известно значительное количество находок алмазов в местах, где такатинских отложений нет по определению.

Месторождения карбонатных пород также приурочены не только к девонским отложениям. Так, на территории Горнозаводского района известны месторождения мраморизованных известняков и доломитов «Борок» и «Кырма», приуроченные к позднерифейским отложениям клыктанской свиты. Месторождение облицовочных доломитов «Средняя Усьва» приурочено к позднеордовикско-силурийским отложениям.

Многочисленные мелкие месторождения железных руд, являвшиеся сырьем для для строгоновских заводов, также далеко не всегда связаны с девонскими отложениями. Контактово-метасоматические руды Троицко-Осамской группы железорудных проявлений приурочены к экзоконтакту Троицкого массива кварцевых сиенитов позднерифейского возраста. Бурожелезняковые месторождения и проявления Бисерской группы рудников располагаются на контактах терригенных и карбонатных пород уже упомянутой клыктанской свиты позднего рифея. К позднерифейской усьвинской свите приурочены гематит-магнетитовые сланцы с прослоями магнетитовых руд. Крупнейшим проявлением считается «Шалдинская магнитная аномалия», но содержания железа в рудах крайне бедные и не превышают 35,5%. Рудопроявление «Басеги» расположено на водоразделе р.р. Бол. и Мал. Басег. Рудоносная толща здесь имеет мощность 300–400 м и представляет собой чередование пластов или линзообразных залежей гематитовых руд и вишнево-красных гематитсодержащих алевролитов относимых к керносской свите вендского возраста. Железные руды в основании западноуральской свиты нижнего карбона представлены сидеритами и лимонитами. Наиболее значимые, ранее разрабатывавшиеся объекты находятся в южной части территории (так называемая Кыновская группа рудников). Часть рудников в восточной части Горнозаводского района приурочена к зонам более поздней гидротермальной проработки вблизи разломов. И только рудники, приуроченные к пашийской свите действительно девонского возраста. Оолитовые и конгломератовые руды пашийской свиты известны с середины XVIII века, когда были построены Кусье-Александровский и Архангело-Пашийский железоделательные заводы. Разработка велась шурфами, мелкими рудниками, разрезами и шахтами до 20-х годов ХХ века.

Что касается геодинамических обстановок девонского периода, то они относятся к прибрежно-морским и шельфовым в условиях пассивной континентальной окраины и ничем особым от более ранних и более поздних эпох не отличаются. В смысле же полезных ископаемых наибольший интерес представляют, по моему мнению, позднерифейские, вендские и нижнепалеозойские образования, к которым приурочены наиболее значимые железорудные, хромитовые, коренные золоторудные и платиновые месторождения и проявления.

ГОРН: Благодарим Вас за ответы и сделанные пояснения! И вдвойне спасибо за то, что изучаете геологию нашего района, открываете загадки его недр. Прощаемся до новых встреч! Всего наилучшего!