Ну что ж, друзья, давайте вновь отметим

Ну что ж, друзья, давайте вновь отметим

День моего рождения – сойдемся за столом…

Хоть я уже и совершеннолетье

Давным-давно отпраздновал в былом…

И замечаю ныне: с каждым разом,

Наверно, в жизни так уж быть должно, –

Все беспокойней сердце, и трезвее разум,

И все хмельней и горестней вино…

А. Смердов

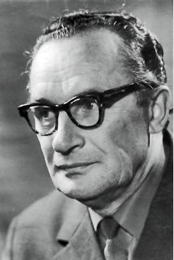

В нынешнем сентябре отмечается 105 лет со дня рождения поэта, очеркиста, переводчика и литературного критика, которого литературоведы упрямо зовут сибиряком, хоть и происходит он с Уральских гор, из семьи рабочего-металлурга. Это – Александр Иванович Смердов, писавший под псевдонимом Смородин. Александр Иванович родился 1(13) сентября 1910 г. в Теплой Горе, в ту пору совсем-совсем молодом заводском поселке, ныне входящим в состав Горнозаводского района.

После смерти отца в 1920 г., еще маленьким мальчонкой, мать увозит Сашу в село Каргат под Новосибирском. С детских лет величие сибирской тайги, ее могучих рек покорит впечатлительного ребенка, вызвав в его сердце восторг перед Сибирью – неугасимый, пронесенный сквозь всю жизнь, «юной и горячей силой чувства», каковая дается только в молодости «и лишь однажды в жизни». Так что в каком-то смысле писатель и впрямь скорее сибиряк, чем уралец.

Трудовой путь Александр Смердов начал как землемер, затем было строительство «Сибкомбайна» (впоследствии «Сибсельмаш»), а там и учеба в Московском плановом институте, которому нечем было привлечь страстную натуру Смердова. И вот будущий писатель заканчивает учебу уже в другом вузе – Литературном институте имени А.М. Горького. А в 1930 г. на страницах журнала «Сибирские огни» появляется новое, никому не известное имя. Что пишет Александр? Разумеется, стихи. О чем они? О человеке перед лицом природы, и это, пожалуй, ведущая тема в творчестве Смердова-Смородина. Рифмованные строки поют про геологоразведочные партии, про походы изыскателей новых маршрутов под железнодорожные ветки, обдавая читателя суровой романтикой вперемежку с морозами вольной земли.

Вторая большая тема ворвется в творчество Александра Ивановича в 1941 г., с железным голосом Левитана, объявившим о начале войны. С самого начала Великой Отечественной Смердов принимает решение стать военным корреспондентом и входит в штат газеты Сибирского военного округа «Красноармейская звезда». В 1943 г. в составе 22-й гвардейской сибирской добровольческой дивизии Александр Иванович попадает на 2-й Прибалтийский фронт.

Здесь из-под пера Смердова, остро переживавшего за родную Сибирь и одновременно гордившегося ей – как бойцами-сибиряками, так и тружениками тыла, выходит множество пронзительных и глубоко лиричных стихов. Здесь складывается цикл произведений о фронтовых успехах неунывающего Тараса Клинкова, этакого сибирского Теркина. Здесь рождается одно из лучших произведений Смердова – поэма «Пушкинские Горы», опубликованная уже после войны, в 1946 г. Поэма о том, как советские бойцы сокрушили фашистских изуверов-«культуртрегеров», попытавшихся взорвать одну из величайших святынь Русской земли – могилу солнца русской поэзии А.С. Пушкина, укрывшуюся под тенью Святогорского монастыря.

И кажется – над полем схватки,

Над развороченной землей,

В знакомой взвихренной крылатке

Поднялся Пушкин, как живой.

В огне бушующем по плечи,

Для вражьих пуль неуязвим,

Идет, идет поэт навстречу

Освободителям своим.

Горят глаза отвагой гордой,

И кудри ветер боя вьет,

И на закат рукой простертой

Зовет бойцов, вперед зовет.

В послевоенные годы А.И. Смердов становится переводчиком, перелагая на родной язык неизвестные русским детям чудесные сказки народов Алтая и Горной Шории. Одновременно ведется работа и над более крупными произведениями — алтайским героическим эпосом. И конечно, писатель продолжает делиться с читателем своими впечатлениями о земле Сибирской, ее красе и мощи. Появляются новые стихи, а также и проза, живо цепляющие сердце рассказы и очерки. В 1964 г. Смердова избирают главным редактором того журнала, который некогда стал стартовой площадкой для самого поэта – «Сибирские огни». Александр Иванович руководит им почти десять лет, до 1975 г., оказав поддержку многим-многим литераторам.

Жизнь Александра Ивановича оборвалась 11 апреля 1986 г. Память о нем хранят сибиряки. Должны его помнить и в маленьком уральском поселке.

Е. Кузнецова