Как известно всем, кто хоть немного интересовался историей драгоценных камней, первый в России и Европе алмаз был найден в 1829 году на Урале. Историческому открытию посвящены многочисленные публикации, начиная от научных диссертаций и заканчивая художественной литературой (которая обычно, увы, грешит против истины, безжалостно перевирая те события). Менее известна ранняя история алмазного промысла в СССР. Когда и где были найдены первые алмазы при советской власти? В Якутии, под Архангельском или же опять на Урале? Разумеется, на Урале – в золотоносных россыпях. Краеведы заботливо сохранили для нас имена людей, причастных к этим находкам.

Как известно всем, кто хоть немного интересовался историей драгоценных камней, первый в России и Европе алмаз был найден в 1829 году на Урале. Историческому открытию посвящены многочисленные публикации, начиная от научных диссертаций и заканчивая художественной литературой (которая обычно, увы, грешит против истины, безжалостно перевирая те события). Менее известна ранняя история алмазного промысла в СССР. Когда и где были найдены первые алмазы при советской власти? В Якутии, под Архангельском или же опять на Урале? Разумеется, на Урале – в золотоносных россыпях. Краеведы заботливо сохранили для нас имена людей, причастных к этим находкам.

Начало систематическим поисковым работам на алмазы в СССР было положено в 1928 г. экспедицией Константина Константиновича Матвеева, профессора Свердловского горного института, на реку Койва, а точнее – в окрестности поселка Промысла (ныне в составе Горнозаводского городского округа, Пермский край), где в дооктябрьский период было найдено особенно много алмазов. Экспедиция не дала результатов, однако последующие случайные находки подхлестывали интерес геологов.

Самая первая из таких находок сделана в 1933 г. старателем Андреем Яковлевичем Соколовым, жителем всё того же поселка Промысла. Место находки – золотая россыпь в бассейне реки Койвы, неподалеку от поселка. Андрей Яковлевич даже обратился к правительству с просьбой дать ему звание первооткрывателя первого советского алмаза, но ему в этом отказали, сославшись на то, что первый алмаз в России открыт крепостным парнишкой Павкой Поповым.

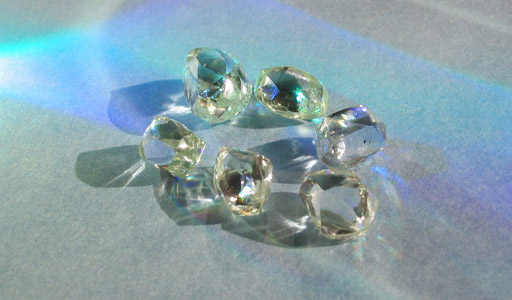

Алмазы Горнозаводского городского округа (Фото Т.В. Харитонова)

Алмазы Горнозаводского городского округа (Фото Т.В. Харитонова)

М.П. Старостин, первый директор Горнозаводского краеведческого музея, ныне носящего его имя, сообщал, что в следующем (1934) году А.Я. Соколов помог найти новый алмаз геологу М.Г. Богословскому. Трудно сказать, насколько достоверна информация. М.Г. Богословский – сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института минерального сырья (ВИМС, г.Москва), – не проводил самостоятельных геологопоисковых работ, а состоял рентгенологом при лаборатории. Следовательно, находка Богословского была бы внесена в отчетность лаборатории, но вплоть до 1938 г. геологические отчеты не содержат никаких упоминаний об обнаружении алмазов.

Видимо, история первых советских алмазов обрастает своими мифами и легендами, как и история Павкиного алмаза.

Зачем в экспедиции понадобился рентгенолог? Кристаллы алмаза ярко вспыхивают под действием рентгеновских лучей, что помогало обнаруживать их в пробах породы. Как это происходило, описывает в своем репортаже от 1944 г. корреспондент «Известий» Ф. Мальц:

«Непрерывно поступая из недр, алмазоносная порода проходит ряд стадий обработки, и затем полученный концентрат подсушивается в печи, сортируется и через небольшой бункер поступает на рентгеновскую установку. Наступает самая ответственная минута. Медленно движется в аппарате конвейерная лента, устланная тонким слоем измельченного концентрата. В лаборатории непроглядная тьма. И вдруг под всевидящими лучами рентгена вспыхивает голубая точка. Алмаз найден». (Читать репортаж целиком.)

Представление о том, насколько тяжелым и утомительным был труд рентгенолога, дает фрагмент из фильма «Алмазы», снятого в 1947 г. на Свердловской киностудии по роману Николая Асанова «Волшебный камень»: https://youtu.be/rAebkecORdM?t=3216

Зато достоверной является находка, сделанная в 1934 г. в 26 км от г. Серова, где коллекционер Кудряшов в грубых шлихах от промывки золотоносных песков отработанной россыпи обнаружил кристалл весом около 10 мг (0,05 карата).

Год 1935, устье ключа Битев-Куняк, притока р. Бол. Сурень близ дер. Шкарода в Башкирии. Старатель А.Г. Великжанин при промывке золотоносных песков снял с грохота прозрачный, почти бесцветный (с легким желтоватым оттенком) кристалл массой 1,165 карата.

В том же году камешек массой в 10 мг обнаружен при обработке дражных отвалов из русла р. Ис мастером Бородиным.

В 1936 г. алмаз обнаружен близ пос. Усть-Тырым, в так называемом Тырымовском логу на левом берегу р. Койвы. Автор находки – лесник Данила Абатуров. Дочь лесника Елизавета Даниловна Абатурова в годы войны трудилась мастером на первой в стране Тырымской алмазной обогатительной фабрике.

Летом 1937 г. в районе пос. Кусье-Александровского завода, на берегу р. Ершовки (Ершов лог) занимался любительской промывкой золота печник Афанасий Яковлевич Колыхматов с сыном Константином (по другим источникам – Яковом, учителем физики) обнаружили 2 кристалла на 30 и 65 мг. Именно эту находку власти сочли наиболее значимой, и министр геологии СССР И.И. Малышев позаботился о том, чтобы Афанасий Яковлевич получил премию в размере тысячи рублей. Спустя некоторое время А.Я. Колыхматова наградили медалью «За Трудовое Отличие». Один из найденных Колыхматовым алмазов был передан в фонды Уральского музея в г.Свердловске.

Тем же летом (1937) на реке Полуденке близ небезызвестного пос. Промысла старателям посчастливилось найти также 20 кристалла, чей вес составлял 30 и 95 мг. К сожалению, фамилии старателей не сохранились.

Случайные находки не были случайными в глазах геологов, побуждали продолжать поиски, что и привело к открытию промышленных алмазоносных россыпей накануне войны. Уже в первые годы войны на берегах Койвы заработали обогатительные фабрики, родилась отечественная алмазодобывающая промышленность.

Бердышев С.Н.

Что читать по теме:

- Харитонов Т.В. Алмазоносность Урала. Обзор русской литературы. Третья редакция, перерабо-танная, исправленная и дополненная. – Пермь: ПГНИУ, 2021. 1457 с., библ. 5540.

Источник: