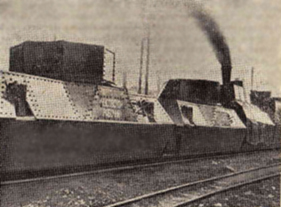

На выходные 6–7 августа приходятся два праздника – оба связанные с железными дорогами: День Железнодорожных войск и День железнодорожника. Поздравляя всех, кто профессионально связан с этими праздниками, мы хотели бы рассказать о событиях 75-летней давности. О том, какой вклад в разгром гитлеровцев внесли трудившиеся на железной дороге жители нашего района (тогда – в составе Чусовского района Молотовской области). У нас под рукой воспоминания мастера первого на Урале электрифицированного участка Чусовская – Кизел (1935) Константина Федоровича Ступникова, который в годы войны был секретарем Чусовского горкома партии по транспорту. Эти воспоминания весьма необычны, поскольку сообщают об удивительном событии: постройке в нашем районе бронепоезда «Чусовской рабочий» (см. фото).

На выходные 6–7 августа приходятся два праздника – оба связанные с железными дорогами: День Железнодорожных войск и День железнодорожника. Поздравляя всех, кто профессионально связан с этими праздниками, мы хотели бы рассказать о событиях 75-летней давности. О том, какой вклад в разгром гитлеровцев внесли трудившиеся на железной дороге жители нашего района (тогда – в составе Чусовского района Молотовской области). У нас под рукой воспоминания мастера первого на Урале электрифицированного участка Чусовская – Кизел (1935) Константина Федоровича Ступникова, который в годы войны был секретарем Чусовского горкома партии по транспорту. Эти воспоминания весьма необычны, поскольку сообщают об удивительном событии: постройке в нашем районе бронепоезда «Чусовской рабочий» (см. фото).

Во глубине Уральских гор

(в сокращении)

…Война с гитлеровской Германией предъявила исключительные требования к промышленности Урала и особенно к железнодорожному транспорту.

Чусовской железнодорожный узел стоит как бы в центре важнейших коммуникаций Западного Урала. Он находится на стыке двух крупнейших магистралей – Свердловской и Пермской железных дорог с четырьмя ответвлениями на Тагил, Кизел, Пермь и Кузино через Калино. И по всем этим направлениям днем и ночью шли нескончаемые потоки грузов и эшелонов.

Не хватало вагонов, локомотивов, а главное – людей.

Однажды, еще в самом начале войны, в Чусовском горкоме партии раздался телефонный звонок из обкома. Пермь запрашивала сумеем ли мы силами и средствами города Чусового построить бронепоезд.

Экстренно собралось бюро горкома. На это заседание пригласили руководителей ведущих предприятий города и Чусовского отделения Пермской дороги. Детально обсудив все возможности, бюро единодушно решило: построить бронепоезд силами и средствами Чусовского металлургического завода и железнодорожного узла, несмотря на их и без того титаническую нагрузку. Возглавить всю эту работу бюро поручило мне.

Незамедлительно нужно было подобрать паровоз с соответствующими мощностью и габаритами, вагоны с усиленными колесными парами и рессорными подвесками. Предстояло сварить, прокатать и термически обработать броню, а прежде всего подобрать специалистов-энтузиастов, которые смогли бы решить эти задачи.

3а работу активно взялись железнодорожники А.М. Воробьев, П.Г. Демьянов, Н.В. Карлюк, Л.В. Вяткин, работники металлургического комбината Г.П. Забалуев, М.П. Шуляков, А.В. Лукович, А.И. Лимонов, Е.Н. Удников и другие. Много дней и ночей провели они на строительстве и монтаже бронепоезда, по 18–20 часов не выходили из цехов, не сходили с бронеплощадок, не жалея труда и времени, чтобы ускорить выпуск грозной боевой крепости.

Трудностей было очень много. Не хватало чертежей, металла, инструмента, не было подходящей брони.

Основное преимущество бронепоезда – его крепкая броня. А чтобы сварить хорошую сталь, необходимы такие компоненты, как хромистый никель. Хром придает стали большую твердость и стойкость против кислот, никель же приносит другие ценные свойства – тугоплавкость, ковкость.

Хромистая руда в то время добывалась едва ли не на единственном в стране Сарановском руднике Чусовского района – рудники на западе были захвачены. Сарановский рудник расположен в Уральских горах. С началом войны значение его чрезвычайно возросло, однако на первых порах возникли большие трудности с добычей и отгрузкой руды.

В Чусовской горком поступила телеграмма из Ставки. «Разберитесь обеспечением заводов Урала хромитовой рудой, обеспечьте отгрузку по плану, исполнение доложите. Председатель ГКО – Сталин».

Нужно было срочно наметить мероприятия по выполнению распоряжения, а для этого надо было немедленно выехать на Сарановский рудник и самим досконально разобраться в причинах отставания. Поехали многие члены бюро во главе с первым секретарем горкома.

На месте мы установили, что рудник может обеспечить выполнение плана. Нужно только расширить площади и максимально механизировать погрузочные работы. Положение усугубляла еще и неравномерная подача порожних вагонов Чусовским отделением. Все бункера, а их и без того не хватало, завалены рудой, и шахтеры поневоле валили руду в отвал; потом эту руду приходилось грузить в вагоны в основном вручную. Сизифов труд! К тому же, лучшая часть рабочих ушла на фронт.

Следующее заседание бюро горкома проходило уже не на руднике, а в Чусовом. Были приглашены руководители Пермской железной дороги, представители наркомата и главка рудоуправления, а также другие работники, связанные с добычей и отгрузкой хромитовой руды.

Основным докладчиком был директор Сарановского рудника И.С. Антипин. Он коротко доложил о крупных недостатках в отгрузке руды и о выполнении намеченных шахтой мероприятий. Особенно серьезные претензии были к Пермской железной дороге. Несвоевременная подача вагонов под погрузку парализовала работу шахты. Антипин даже привез график подачи вагонов, на котором пикообразная линия – вверх, вниз, вверх, вниз – красноречиво отражала положение с погрузкой. Не скрывая гнева, Антипин сказал:

– Вот на эту высокую пику посадить кого-нибудь из работников НКПС, они бы узнали, что такое несвоевременная и неритмичная подача вагонов под хромитовую руду.

В своих выступлениях руководители Пермской дороги и ее Чусовского отделения заверили бюро горкома, что они решительно выправят положение с подачей вагонов. Другие представители также обещали помочь руднику в механизации работ, в строительстве эстакады и прочих нуждах Сарановской шахты.

Уральцы всегда умели варить хорошую сталь, но приготовить броню для целого поезда так, чтобы она устояла против вражеских снарядов и бомб, оказалось делом непростым.

B горкоме вместе с руководством завода обсудили положение и пришли к выводу: просить, чтобы термическую обработку нашей бронестали производили в Перми – ведь у нас не было ни своего термического цеха, ни кадров, ни специальной технологии для термообработки.

Меня командировали в Пермь на Мотовилихинский завод.

Прямо с вокзала поехал в Мотовилиху. Решил с нашей заботой обратиться непосредственно к директору завода А.И. Быховскому. Он очень хорошо меня принял, для разговора вызвал к себе главного инженера завода. Они оба внимательно меня выслушали, но сделать термическую обработку брони для Чусовского завода все-таки не согласились. Их собственные производственные задания были чрезвычайно напряженными.

Пришлось поехать к заведующему транспортным отделом обкома партии. Подробно обсудили вопрос в присутствии заведующего промышленным отделом обкома. Они посоветовали организовать термообработку все же на месте, на Чусовском металлургическом заводе, подготовив все необходимое для этого.

Снова в Чусовом собралось внеочередное бюро – дело-то не терпело отлагательств. Пригласили руководителей и специалистов. И все-таки нашли помещение для специального термоцеха, оборудовали его необходимыми приспособлениями и механизмами, изготовили термопечь для закалки листов и подобрали соответствующих специалистов.

Наконец бронепоезд, который назвали «Чусовской рабочий», вышел на испытание от станции Чусовская до Теплой Горы и обратно. Затем мастера депо в кратчайший срок ликвидировали обнаруженные неисправности.

18 марта 1942 г. бронепоезд «Чусовской рабочий» вышел из заводских ворот.

Источники:

Ступников К.Ф. Во глубине Уральских гор. – В кн.: Крепости на колесах / Сост. А.Ф. Ожегов. – Пермь: Пермское кн. изд-во, 1981. С. 29–40