Горнозаводский район в 1968 году

Судя по розе политических ветров, скорее всего, в нынешнем году мы исчезнем с карты Пермского края, как Горнозаводской район. Район просуществовал худо ли, бедно 50 лет с лишком. Правда последние 30 лет дела шли по нисходящей — и худо, и бедно. Волей-неволей поддаёшься ностальгии. Что ж, присоединяйтесь и вы, читатель. Давайте-ка вместе вспомним, каким был и чем жил наш район ровнехонько полвека назад, в году 1968-м.

Судя по розе политических ветров, скорее всего, в нынешнем году мы исчезнем с карты Пермского края, как Горнозаводской район. Район просуществовал худо ли, бедно 50 лет с лишком. Правда последние 30 лет дела шли по нисходящей — и худо, и бедно. Волей-неволей поддаёшься ностальгии. Что ж, присоединяйтесь и вы, читатель. Давайте-ка вместе вспомним, каким был и чем жил наш район ровнехонько полвека назад, в году 1968-м.

Итак, год 1968-й… Пашийский МЦЗ освоил нанотехнологии. Да-да, вы не ослышались! Нам «наноцильпебс» подается как заслуга нынешнего руководства завода, но это не так — это руководство всего лишь придумало рекламное название для старой технологии получения композитных антифрикционных материалов на основе тугоплавких металлов. А зародилась эта технология в конце 1960-х гг. И вот что любопытно. В 2010 г. пашийский «наноцильпебс» никого не заинтересовал, в том числе прошел мимо Чубайса с его «Роснано» незамеченным. Зато в 1968 г. получение мелющих тел из модифицированного титаномедистого чугуна стало в ряд с видными достижениями советской металлургии и обратило на себя внимание ряда крупных исследователей, в том числе одного из ведущих инженеров-металлургов страны Владимира Никитовича Анциферова.

Этой публикацией мы заканчиваем цитировать исследование пермского краеведа и статистика, общественного деятеля Дмитрия Михайловича Бобылева, посвященное той колоссальной работе, которую проделали пермские земства – губернское и уездные – за период с момента основания в 1870 году и до начала Первой мировой войны в 1914 году. Разумеется, полное исследование гораздо обширнее, но и приведенных нами выдержек достаточно, чтобы получить представление о том, насколько производительно и могуче местное самоуправление, если оно действительно управляется само и располагает собственными ресурсами. Д.М. Бобылев отметил три основных направления земской работы: народное просвещение, здравоохранение и экономические мероприятия. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из важнейших земских экономических мероприятий.

Этой публикацией мы заканчиваем цитировать исследование пермского краеведа и статистика, общественного деятеля Дмитрия Михайловича Бобылева, посвященное той колоссальной работе, которую проделали пермские земства – губернское и уездные – за период с момента основания в 1870 году и до начала Первой мировой войны в 1914 году. Разумеется, полное исследование гораздо обширнее, но и приведенных нами выдержек достаточно, чтобы получить представление о том, насколько производительно и могуче местное самоуправление, если оно действительно управляется само и располагает собственными ресурсами. Д.М. Бобылев отметил три основных направления земской работы: народное просвещение, здравоохранение и экономические мероприятия. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из важнейших земских экономических мероприятий. Писателю М.А. Шолохову принадлежат слова, обращенные к пограничникам: «Пока вы стоите на страже – страна дышит легко. Под вашей защитой и пшеница лучше растет, и писателю работается спокойно».

Писателю М.А. Шолохову принадлежат слова, обращенные к пограничникам: «Пока вы стоите на страже – страна дышит легко. Под вашей защитой и пшеница лучше растет, и писателю работается спокойно». Последние крупные заводчики будущего Горнозаводского района – Шувалов и Голицын. Не станем перечислять титулов и читателя путать, будем говорить современным языком. Шувалов и Голицын – тогдашние олигархи, то бишь небедные представители элиты. Оба они приходятся наследниками несметного богатства Строгановых, заключавшегося в уральских горных заводах. В частности, помимо всего прочего, Голицыну отошел завод Пашийский, а Шувалову – Теплогорский. И родня, и «соседи», и люди одного положения в обществе, оба крупные бизнесмены. А все-таки разные до невозможности!

Последние крупные заводчики будущего Горнозаводского района – Шувалов и Голицын. Не станем перечислять титулов и читателя путать, будем говорить современным языком. Шувалов и Голицын – тогдашние олигархи, то бишь небедные представители элиты. Оба они приходятся наследниками несметного богатства Строгановых, заключавшегося в уральских горных заводах. В частности, помимо всего прочего, Голицыну отошел завод Пашийский, а Шувалову – Теплогорский. И родня, и «соседи», и люди одного положения в обществе, оба крупные бизнесмены. А все-таки разные до невозможности! Мы продолжаем публиковать выдержки из

Мы продолжаем публиковать выдержки из  Краеведческий клуб «Родник» напоминает читателям нашей колонки, что в текущем году Праздник русского алмаза «посетит» Теплую Гору, куда мы вас и приглашаем. 11 мая клуб «Родник» встречался с администрацией поселка, чтобы решить организационные вопросы, в том числе была окончательно утверждена дата проведения торжеств: 14 июля (суббота) 2018 года.

Краеведческий клуб «Родник» напоминает читателям нашей колонки, что в текущем году Праздник русского алмаза «посетит» Теплую Гору, куда мы вас и приглашаем. 11 мая клуб «Родник» встречался с администрацией поселка, чтобы решить организационные вопросы, в том числе была окончательно утверждена дата проведения торжеств: 14 июля (суббота) 2018 года. Всякий успешный бизнес держится на нужных людях. Кто это? Это, во-первых, надежные партнеры (заказчики, поставщики, перевозчики). Во-вторых, люди с большими деньгами (инвесторы, кредиторы). В-третьих, это важные шишки с обширными связями, всякие высокие чиновники, от симпатий которых напрямую зависит успешность твоих начинаний. Чем расположить к себе нужных людей? Вопрос сложный, если твое предприятие находится в нищенском уральском захолустье. Здесь нет никаких элитных заведений, куда можно привезти нужных людей на деловые переговоры. Но в Горнозаводском районе кое-кто может позволить себе достойный уровень приема гостей. Может… но уже не хочет. Потому что, видимо, сам не понимает, чего хочет. Наверное, просто денег.

Всякий успешный бизнес держится на нужных людях. Кто это? Это, во-первых, надежные партнеры (заказчики, поставщики, перевозчики). Во-вторых, люди с большими деньгами (инвесторы, кредиторы). В-третьих, это важные шишки с обширными связями, всякие высокие чиновники, от симпатий которых напрямую зависит успешность твоих начинаний. Чем расположить к себе нужных людей? Вопрос сложный, если твое предприятие находится в нищенском уральском захолустье. Здесь нет никаких элитных заведений, куда можно привезти нужных людей на деловые переговоры. Но в Горнозаводском районе кое-кто может позволить себе достойный уровень приема гостей. Может… но уже не хочет. Потому что, видимо, сам не понимает, чего хочет. Наверное, просто денег. Со всех постов и трибун ведется остервенелая атака на местное самоуправление, которое объявляется «неэффективным», «затратным», «безграмотным» и т.д. С вопиющим нарушением норм Конституции повсеместно гасятся и вытаптываются очаги подлинного, низового народовластия. Но давайте зададимся вопросом: а что было бы, если бы местному самоуправлению дали самостоятельность, свободу зарабатывать, свободу расходовать заработанное, свободу управлять своей территорией в интересах местного населения? Оказывается, были в отечественной истории такие периоды и не раз. В том числе во времена России, «которую мы потеряли» и о которой сегодня притворно льют крокодиловы слезы творцы кошмарной муниципальной реформы.

Со всех постов и трибун ведется остервенелая атака на местное самоуправление, которое объявляется «неэффективным», «затратным», «безграмотным» и т.д. С вопиющим нарушением норм Конституции повсеместно гасятся и вытаптываются очаги подлинного, низового народовластия. Но давайте зададимся вопросом: а что было бы, если бы местному самоуправлению дали самостоятельность, свободу зарабатывать, свободу расходовать заработанное, свободу управлять своей территорией в интересах местного населения? Оказывается, были в отечественной истории такие периоды и не раз. В том числе во времена России, «которую мы потеряли» и о которой сегодня притворно льют крокодиловы слезы творцы кошмарной муниципальной реформы. Артемий Алексеевич Позаненко является аналитиком в Проектно-учебной лаборатории муниципального управления при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Много лет он посвятил изучению так называемого укрупнения поселений, то есть объединения муниципальных образований в городские округа. Политиканы в один голос утверждают, будто укрупнение сулит одни сплошные плюсы. А.А. Позаненко, не спеша с выводами, совершил 56 экспедиций от Мурманской области до Краснодарского края и от Псковской области до Бурятии, в каждом регионе тщательно изучая последствия муниципальной реформы. Для этого пришлось изрядно поездить по заброшенным деревням, собирать показания жителей, фиксировать и сравнивать сотни жалоб. С некоторыми путевыми заметками А.А. Позаненко полезно познакомиться и жителям Пермского края. А чиновникам Пермского края – особенно.

Артемий Алексеевич Позаненко является аналитиком в Проектно-учебной лаборатории муниципального управления при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Много лет он посвятил изучению так называемого укрупнения поселений, то есть объединения муниципальных образований в городские округа. Политиканы в один голос утверждают, будто укрупнение сулит одни сплошные плюсы. А.А. Позаненко, не спеша с выводами, совершил 56 экспедиций от Мурманской области до Краснодарского края и от Псковской области до Бурятии, в каждом регионе тщательно изучая последствия муниципальной реформы. Для этого пришлось изрядно поездить по заброшенным деревням, собирать показания жителей, фиксировать и сравнивать сотни жалоб. С некоторыми путевыми заметками А.А. Позаненко полезно познакомиться и жителям Пермского края. А чиновникам Пермского края – особенно. Отпраздновали 9 Мая, прошел «Бессмертный полк», но патриотическая работа с молодежью не должна прекращаться ни на миг. Если ограничиваться шествиями раз в году, то это нам не поможет вырастить хороших детей, достойных граждан. Наоборот, получится то, что показывают в телепередачах и в интернете: когда детишки знают лишь, что их «прадедушка был на какой-то войне». Историческая память сама в юные головы не влезет, ее туда нужно аккуратно помещать – что называется, заботливыми руками. Чем и занимались взрослые в Теплой Горе в минувшую пятницу, 11 мая, проведя для школьников памятную встречу, посвященную вкладу теплогорцев в Великую Победу.

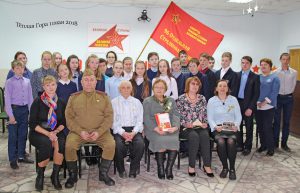

Отпраздновали 9 Мая, прошел «Бессмертный полк», но патриотическая работа с молодежью не должна прекращаться ни на миг. Если ограничиваться шествиями раз в году, то это нам не поможет вырастить хороших детей, достойных граждан. Наоборот, получится то, что показывают в телепередачах и в интернете: когда детишки знают лишь, что их «прадедушка был на какой-то войне». Историческая память сама в юные головы не влезет, ее туда нужно аккуратно помещать – что называется, заботливыми руками. Чем и занимались взрослые в Теплой Горе в минувшую пятницу, 11 мая, проведя для школьников памятную встречу, посвященную вкладу теплогорцев в Великую Победу.